Vingt-cinquième Dimanche du Temps Ordinaire

Vingt-cinquième Dimanche du Temps Ordinaire

ANNÉE B

Première lecture : Sagesse de Salomon 2, 12. 17-20

Psaume : Psaume 53(54), 3-8

Deuxième lecture : Jacques 3, 16-4, 3

Évangile : Marc 9, 30-37

PRIER

Psaume 53(54), 3-8

Par ton nom, Dieu, sauve-moi,

par ta puissance rends-moi justice ;

Dieu, entends ma prière,

écoute les paroles de ma bouche.

Des étrangers se sont levés contre moi,

des puissants cherchent ma perte :

ils n’ont pas souci de Dieu.

Mais voici que Dieu vient à mon aide,

le Seigneur est mon appui entre tous.

De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,

je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !

LIRE LA PAROLE

PREMIÈRE LECTURE

Sagesse de Salomon 2, 12. 17-20

Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons si ses paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un interviendra pour lui. »

DEUXIÈME LECTURE

Jacques 3, 16-4,3

Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ; vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs.

ÉVANGILE

Marc 8, 27-35

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »

ENTENDRE LA PAROLE

LE THÈME : « Les désirs de grandeur »

Même des chrétiens/des chrétiennes fervent/e/s peuvent être exposé/e/s aux effets désastreux des désirs de grandeur. La liturgie de ce jour se concentre sur ce thème. Elle donne des critères pour reconnaître la véritable grandeur et met en garde contre la fausse.

Le livre de la Sagesse a été écrit pour la communauté juive d’Alexandrie. À cette époque, cette ville était le cœur du monde grec, elle était renommée pour sa richesse et pour son savoir. Beaucoup de Juifs qui y vivaient étaient si impressionnés par la culture hellénistique qu’ils en venaient à considérer la manière juive de vivre - basée sur la Loi - comme primitive et dépassée. Par conséquent, ils adoptaient un mode de vie grec. D’autres Juifs par contre défendaient une stricte adhésion au judaïsme, ce qui revenait à préserver leur caractère unique, c’est-à-dire leur identité de peuple de Dieu. Cela provoquait des tensions et des conflits au sein de la communauté juive. Ceux qui étaient fidèles à leur éducation et à la Loi, critiquaient ouvertement les autres parce qu’ils péchaient contre cette dernière et contre l’enseignement reçu. Ils les accusaient de trahir leur foi et leur héritage. Ce second groupe se faisait fort de répondre, essayant de démontrer que les comportements et les croyances des Juifs étaient faux et basés sur la superstition. Pour prouver le bien-fondé de leur position, ils prévoyaient de mettre Dieu à l’épreuve ainsi que les justes, en infligeant à ces derniers des souffrances, des tortures, et même la mort pour voir si Dieu interviendrait ou non en leur faveur. Si celui-ci n’agissait pas, il serait clair pour tout le monde que l’affirmation qui fait de Dieu le protecteur des justes est fausse. En outre, si Dieu ne s’avérait pas fiable et si les justes succombaient, il était normal d’abandonner la manière juive de vivre. Nous sommes ici en présence de deux groupes qui s’opposent, chacun s’efforçant de prouver qu’il a raison. Le groupe des justes cherche la grandeur en adhérant à Dieu et à sa Loi. Le groupe des sympathisants à la culture grecque tente de montrer qu’il a raison en mettant en évidence que l’autre est dans le faux. Les deux se prévalent de leur importance et veulent faire reconnaître leur grandeur, mais ils poursuivent cet objectif selon deux modalités très différentes. Les premiers en vivant une vie jute, les seconds en défiant les autres et en sapant leurs positions.

Dans la deuxième lecture, Jacques traite également avec une communauté divisée, perturbée par l’envie et les ambitions égoïstes de ses membres. Ces vices naissent d’un désir peu judicieux d’être supérieur aux autres. Jacques confronte l’envie et l’ambition à la sagesse de Dieu. Celle-ci se manifeste de maintes façons très positives que l’auteur énumère. Cela étant, le plus grand fruit de la sagesse divine est la paix. La justice personnelle s’épanouit dans une situation de paix, et elle conduit à la paix.

Les conflits dont parle Jacques ne sont pas provoqués par des forces extérieures, ils jaillissent du cœur des croyants dominés par des désirs dévoyés. Le mot grec employé ici pour « désir » est le même que « plaisir », ce qui suggère la poursuite d’une jouissance, et d’une jouissance à caractère égocentrique. De tels désirs sont facteurs de troubles car ils changent constamment. Quand ils dominent une personne, cette dernière se conduit de façon erratique et se trouve en proie à une lutte intérieure incessante. Pour satisfaire ses désirs, la personne cherche une position privilégiée, ce qui la conduit à se battre pour accéder au pouvoir, pour exercer une autorité, pour recevoir des louanges et obtenir une reconnaissance. Une telle orientation mène à des querelles, à des conflits et, dans les situations extrêmes, elle peut même conduire au meurtre.

Un tel état chaotique détruit la vie spirituelle. Certains/certaines, en proie à des désirs faussés, en arrivent à ne plus s’appuyer sur Dieu. Ils/ elles « ne demandent pas », mais tentent de se saisir de ce qu’ils/elles veulent par leur propre ruse. D’autres prient et demandent, mais ils/elles ne demandent pas à bon escient, cherchant uniquement ce qui peut flatter ou augmenter leur autosatisfaction. Naturellement, Dieu n’exauce pas ce type de requêtes égoïstes. La quête du plaisir, et la recherche de la puissance et de la grandeur qui lui est associée, détruit le cœur de la personne qui poursuit de tels objectifs ainsi que la communauté. Jacques exhorte les chrétiens et les chrétiennes à chercher la sagesse qui vient de Dieu, à se focaliser sur la paix et non sur la compétitivité qui provoque les conflits.

La lecture de l’Évangile combine deux passages distincts qui dessinent brillamment les contours de deux types de grandeur. Dans la première partie, Jésus annonce pour la deuxième fois sa Passion. Il enseigne les disciples en leur parlant de son engagement pour mener à bien sa mission, jusqu’à devoir mourir sur la croix. Les disciples ne comprennent pas et ne demandent pas non plus d’explications sur ce qui vient de leur être dit. La raison de leur indifférence apparaît clairement dans les versets qui suivent.

Jésus et les disciples arrivent à Capharnaüm. La plupart d’entre eux sont originaires de cette ville ; ils rentrent à la maison. En chemin, ils s’étaient disputés pour savoir lequel d’entre eux était le plus grand. Nous pouvons supputer qu’à l’approche de leur ville natale, ils voulaient savoir qui avait eu le plus de succès. Sans aucun doute, ils avaient l’intention de se vanter de leurs réalisations auprès de leurs familles et de leurs amis. Pendant que Jésus était en train de parler de son sacrifice, ils étaient donc en train de se chamailler sur des questions de préséance et d’importance. Sans les critiquer ouvertement, Jésus utilise ce lamentable incident pour les instruire sur la véritable grandeur.

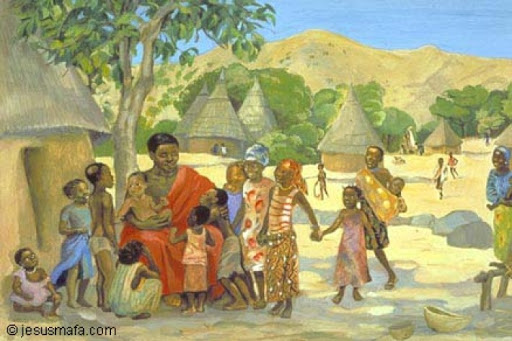

En premier lieu, la grandeur est indissociable du service. Un point de vue qui remet totalement en question l’ordre social en vigueur à cette époque. Pour les disciples et pour la société dans laquelle ils vivaient, la grandeur impliquait d’être servi et non pas de servir. En second lieu, il est demandé aux disciples de « devenir comme les enfants » (cf. Mt 18, 1-5). Une fois encore, il s’agissait là d’un jugement de valeur qui bouleversait l’ordre social. Les enfants, tout comme les serviteurs, avaient le statut le plus bas dans le monde d’alors. Ils n’avaient aucun droit. Leur vie dépendait entièrement des choix et des décisions de leur père. Ils étaient les derniers à recevoir la nourriture et pouvaient être cédés par leurs parents comme serviteurs ou comme esclaves. Accueillir un enfant signifiait étendre son attention et ses soins jusqu’à ceux qui n’étaient pas habilités à les recevoir. Jésus enseigne donc que la véritable grandeur consiste à protéger, à élever ceux qui n’ont personne sur qui compter. Les désirs de grandeur des disciples, qui cherchaient à établir une hiérarchie au sein de leur petit groupe, étaient donc malavisés. Car, dans le Royaume, la grandeur authentique implique le don de soi, le service, le souci de la vie des autres, plutôt que l’autoglorification.

Le message des lectures de ce dimanche rend les chrétiens et les chrétiennes extrêmement conscient/e/s des dangers qui se cachent dans la propension humaine, naturelle, à rechercher la reconnaissance et la grandeur. Se battre pour avoir une position supérieure au sein de la communauté ou de la société a souvent des conséquences désastreuses. Comme dans la communauté juive d’Alexandrie, cela peut mener à des actes de violence et de persécution pour prouver et justifier le bien-fondé de ses propres choix de vie. La poursuite du plaisir et de la gratification peut conduire à un état de chaos interne et aller jusqu’à détruire une communauté. Jacques est très conscient de ce danger et plaide pour l’acquisition de la paix grâce à la sagesse. Les disciples de Jésus n’ont vraiment pas compris leur maître. Alors qu’il parle de son sacrifice, ils se situent dans un rapport de compétition pour avoir le rang le plus élevé dans leur groupe. Jésus fait voler en éclats leurs conceptions erronées. Il précise que la véritable grandeur consiste dans le don de soi et le service, et qu’elle s’applique à soutenir ses semblables en humanité, plus particulièrement ceux qui sont dans le besoin. Ceux et celles qui comprennent et acceptent cet enseignement peuvent arriver à la vraie grandeur et dire avec le psalmiste : « Mais voici que Dieu vient à mon aide, le Seigneur est mon appui entre tous. »

ÉCOUTER LA PAROLE DE DIEU

Nous aspirons tous et toutes à quelque chose, la plupart du temps à quelque chose qui nous apporte le plaisir et le confort : « la vie est trop courte, saisis-la à pleines dents car tu n’auras pas forcément d’autre occasion ». Nous voulons tous et toutes tirer le meilleur parti de notre vie. Tout le monde veut être « au top » : de ses jeux, de sa carrière ou de sa vocation.

Est-il mal de désirer une vie bonne ? Certainement pas. Mais il nous faut examiner en profondeur la nature de nos désirs car, souvent, ils portent sur la satisfaction de nos intérêts égoïstes. Nous envisageons uniquement les choses en terme de « je » sans nous occuper du « nous », uniquement en terme de « mien », sans penser à « notre ». Lorsque tous nos désirs sont orientés vers la satisfaction du « je », nous pouvons nous perdre dans un océan d’égoïsme, faisant passer nos convoitises en premier, au dépens de tout, de tous et de toutes. Nous utilisons les autres pour obtenir ce que nous voulons et, arrivés à ce stade, nous pouvons aller jusqu’à poser des actes illégaux. Pour atteindre la richesse, certains/certaines se disent : « je veux être riche, alors pourquoi ne pas vendre de la drogue pour avoir plus d’argent, même si mes clients/clientes doivent y perdre la raison en la consommant. » Tout ce qui m’importe est d’obtenir ce que je veux, même si la terre devait s’arrêter de tourner.

Saint Jacques nous invite à entreprendre une réflexion plus profonde sur notre vie de chrétiens/ de chrétiennes, appartenant à une communauté ecclésiale. Pour les croyants/les croyantes, il existe des valeurs de décentrement de soi et d’attention à l’autre qu’il nous appartient de mettre en œuvre si nous voulons vraiment nous comporter en enfants de Dieu et en membres du Corps du Christ. Notre soif de grandeur au travail, à l’école, dans nos relations peut nous conduire à des comportements qui sont en contradiction avec l’identité chrétienne. À ce titre, nous pouvons nommer, entre autres, la compétitivité exagérée, l’égoïsme, la calomnie, les commérages et la tromperie. Quand nous sommes uniquement centré/e/s sur nos propres désirs, notre engagement à l’égard de la communauté est partiel. L’hypocrisie en tout genre, la discorde, et même les dommages infligés à autrui sont au rendez-vous. Toutes choses qui montrent combien nos désirs égoïstes peuvent avoir un impact négatif sur la communauté.

De tels désirs peuvent aussi affecter notre vie de prière, parce que nous repoussons le Christ hors de notre vie et de la communauté en ne l’écoutant pas. Les Écritures nous disent : « quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20). Mais lorsque chacun/ chacune se retrouve en son propre nom, en cherchant des avantages et la gloire, nous imposons notre présence à Dieu et nous ne cherchons pas la sienne. Ainsi, lorsque nous prions, nos prières ne sont pas exaucées parce que nous demandons en ne pensant qu’à nous.

Nous trouvons un bon exemple des effets désastreux d’un désir débridé, dans l’Évangile d’aujourd’hui. Alors que Jésus parle à ses disciples de sa Passion prochaine, les disciples sont tellement dominés par leurs désirs de grandeur qu’ils l’écoutent à peine. Les pensées qui les occupent tout entier ne ressemblent pas à celles de Jésus. Ils aspirent à la supériorité et à une reconnaissance, mais Jésus veut qu’ils voient où est la vraie grandeur. Il leur apprend qu’elle se trouve dans l’humilité, dans le service des autres et en incarnant sa foi en Dieu par un engagement croyant. C’est une leçon pour nous. Ne nous comportons pas comme les disciples. Au lieu de penser à ce que nous pouvons obtenir, pensons à la façon dont nous pouvons servir. Nos préoccupations peuvent varier, mais la liturgie nous invite à réfléchir et à discerner quels désirs conduisent nos vies. Il nous est rappelé qu’il est important d’examiner nos pensées et nos aspirations prédominantes et de voir si elles nous orientent vers d’authentiques valeurs chrétiennes, si elles nous conduisent sur un chemin de sainteté et nous aident à bien vivre dans la communauté de Dieu.

PROVERBE

« L’ambition engendre le trouble »

(Proverbe africain).

AGIR

S’examiner :

Qu’est-ce que je désire le plus ? Dieu, une position d’autorité, de l’argent, ou le respect d’autrui ? Ou quoi d’autre encore ?

Comment est-ce que je me situe par rapport à ceux ou à celles que je trouve meilleur/e/s que moi en tel ou tel domaine ? Est-ce que j’essaie de les faire tomber pour prendre leur place ?

Répondre à Dieu :

Tous les jours, je prierai Dieu et je lui dirai que mon principal désir est de chercher sa gloire et de vivre dans ses voies telles que Jésus Christ les a révélées. Ainsi, je lui serai uni/e dans l’éternité.

Répondre à notre monde :

J’examinerai et j’identifierai mes désirs les plus ardents. J’en ferai la liste et j’analyserai cette liste à la lumière des lectures de ce dimanche, pour voir s’ils sont en accord avec l’enseignement du Christ ou s’ils sont juste le fruit d’une convoitise égoïste.

Cette semaine, je retrouverai la communauté des croyants et des croyantes avec un esprit ouvert et libre de tout préjugé à l’égard de qui que ce soit. J’encouragerai tous ceux et toutes celles qui sont là à partager sur les manières dont nous pouvons nous aider mutuellement à grandir, sans utiliser les autres à notre bénéfice personnel.

PRIER

Sauve-moi, Seigneur, des désirs malsains qui m’éloignent de toi. Apprends-moi à vivre et à construire mon quotidien de telle sorte que je vive pleinement comme ton enfant. Apprends-moi à mettre ma confiance en toi pour tous mes besoins. Ne permets pas que j’introduise la discorde ou la haine au milieu de tes enfants. Donne-moi d’être toujours un instrument de ta paix. Puissent mes désirs être toujours accordés à ta volonté. Toutes choses que je te demande par le Christ notre Seigneur. Amen.

Textes bibliques reproduits avec l’accord de l’AELF – www.aelf.org

www.facebook.com/lectioyouthnet

Suivez LectioYouth.Net dans Podcast

https://c-b-f.me/LYN-Podcast-FR